院長より

神奈川区医師会学術講演会にお招きいただきました。

2月19日神奈川区医師会学術講演会に講師としてお招きいただきました。

今回は心拍数の臨床的意義についてお話をさせて頂きました。

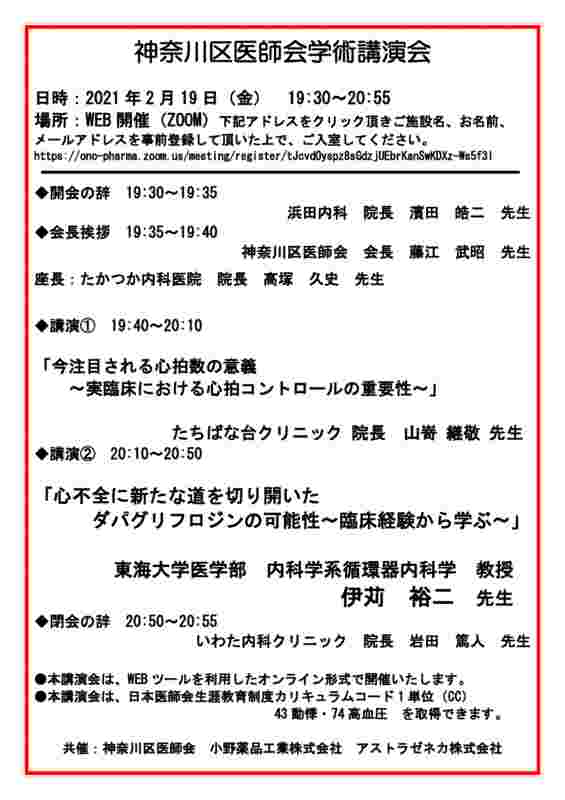

みなさんも哺乳類の一生の心拍数は決まっていて、普段の心拍数の速い哺乳類は短命であるというお話を聞いたことがあるかもしれません。

上図の左のグラフは様々な哺乳類の1分間の心拍数と平均寿命を示しています。

1分間に心拍数は600回もあるマウスの寿命は約2年半と非常に短く、心拍数20回前後のクジラの寿命は非常に長くなっています。

右のグラフは各哺乳類の生涯総心拍数で、ほとんどの哺乳類では生涯総心拍数は7から8億回と統一されていることがわかります。つまり心拍数が速いことは短命のリスクがあるということにつながるかもしれません。

この関係は人間にも当てはまるという報告がいくつもあります。

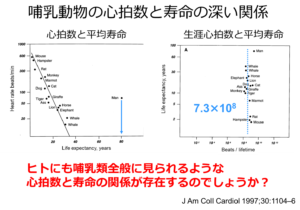

こちらはドイツで40-80歳の健常者を対象に行われた調査における心拍数と死亡率の関係を示したグラフです。

横軸が心拍数、縦軸が死亡率ですが、心拍数が速くなるにつれて死亡率は上昇しています。

心拍数が20上昇すると死亡率のHRは男性で1.7,女性で1.4と増加することが明らかとなりました。

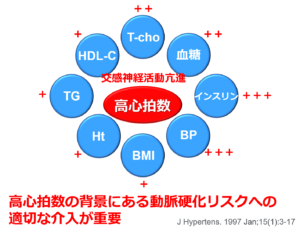

心拍数が速い背景には交感神経活動の亢進が関与している可能性があります。

メタボリックシンドロームは複数の動脈硬化リスク因子を有する病態ですが、メタボリックシンドロームでは交感神経活動が亢進し、心拍数が速いことが知られています。

臨床現場でもなぜ心拍数が速めなのか?その背景に動脈硬化のリスク因子が存在していないか?

そのような目でしっかりと患者様一人一人を見ていくことが臨床医として重要と考えています。

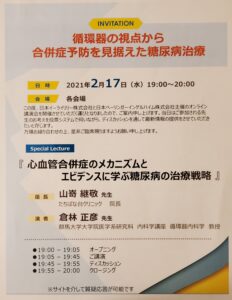

web講演会 糖尿病の視点から合併症予防を見据えた糖尿病治療

本日は糖尿病のweb講演会で座長をつとめさせていただきました。

群馬大学循環器内科の倉林教授をお招きして「心血管合併症のメカニズムとエビデンスに学ぶ糖尿病の治療戦略」というテーマでご講演をいただきました。

最近では多くの糖尿病治療薬が発売され、糖尿病治療における選択肢が非常に増えています。

本日のご講演では糖尿病に合併する心不全のメカニズム、腎臓の近位尿細管にあるSGLT2に働きかけ尿中に糖を排泄する作用を有するSGLT2阻害薬の作用機序やエビデンスを中心にお話を頂きました。

群馬大学での研究結果も含めた非常に興味深い内容で、もっとお話をお聞きしたかったです。

最後は模擬症例に対してどのような追加治療を検討するかをディスカッション形式でお話させて頂きました。

私たちが糖尿病治療を行う上で、患者様一人一人の異なる病態を考え、また長期的な予後も含めて治療の選択をしなければならないことを再認識する非常にいい機会となりました。

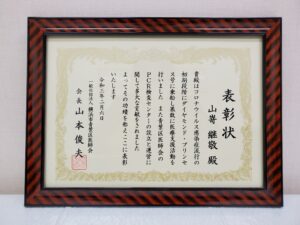

青葉区医師会から表彰して頂きました

院長の山嵜です。

昨年2月にダイヤモンドプリンセス号に乗船し医療支援活動を行ったことに対して、青葉区医師会から表彰して頂きました。

あの時はウイルスや感染に関する詳細な情報のない中での船内活動でありましたので、活動後は自身の感染に怯えた2週間を過ごしました。

活動を後押ししてくれたスタッフと家族には感謝しかありません。また、ともに乗船しその後もたくさんのご指導を頂いた医師会の先生方にも心から感謝申し上げます。

下の写真は記念品として頂きましたリヤドロの「優秀なドクター」という陶器の像です。

落ち着いた思慮深い医師の像ですが、まだまだその領域に達するには長い時間がかかりそうです。

緊急事態宣言を機に新型コロナウイルスの感染者数は減少傾向ではありますが、油断すればいつまた鎌首を持ち上げるかわかりません。

これからいよいよワクチン接種が開始されます。

その有効性、安全性、またどのような接種体制になるか多くの懸案材料があるかと思いますが、可能な限り皆さんにも情報の発信をしていきたいと思います。

それではこれからも頂いた像に恥ずかしくない医師になれるよう日々精進していきたいと思います。

明けましておめでとうございます

院長の山嵜です。

昨年はコロナをはじめ皆さん本当に辛抱の一年間だったことと存じます。

本日は走り初めとして氏神様でもあります「琴平神社」までお参りに行ってまいりました。

御覧の通り参拝の方で大変混雑しておりましたので、今日はひとまず鳥居の前からお参りをさせて頂きました。

是非後日改めて参拝に訪れたいと思います。

今年が皆様にとっても平和で安心して暮らせる年になりますように。

私たちも皆様の安心に少しでもお役に立てるようスタッフ一同日々精進してまいりますので、気になることがございましたら是非お気軽にご相談ください。

それでは皆様今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

心拍数の重要性

院長の山嵜です

先日「今注目される心拍数の意義 ~実臨床における心拍コントロールの重要性~」というテーマでWeb講演会を行いました。

皆さん、自分の心拍数がどのくらいかご存じでしょうか?

血圧を毎日測定している方ならよくご存じかもしれませんが、なかなかゆっくりと自分の心拍数と向き合う時間というのは少ないと思います。

一生の総心拍数は決まっていて、心拍数が早いほど寿命が短い、なんていうお話を聞いたことがあるかもしれません。

実際哺乳類と心拍数には非常に興味深い関係があります。

ほとんどの哺乳類において一生の総心拍数は約7-8万回であるということが報告されています。

ちなみに心拍数が1分間に約600回ととても速いネズミの寿命は約2年ととても短く、心拍数は1分間に約20回ととても遅いクジラなどはとても長生きです。(J Am Coll Cardiol 1997;30:1104–6より)

あれ?とお気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、人間の寿命は哺乳類においても特別に長いことになります。

1分間に約60-70回の人間の寿命は80年。これは生命を脅かされることのない社会生活と、医療の発達によるところが大きいと考えられるでしょう。

40-80歳の成人を追跡調査したところ、心拍数が上昇するにつれて死亡率は高くなったという報告もあります。(European Heart Journal (1997) 18, 1404-1410より)

ではどうして心拍数が上昇すると死亡率が高くなるのでしょうか?

その答えの一つとして心拍数は自律神経により支配されているということが挙げられるかもしれません。

メタボリックシンドロームでは心拍数を上昇させる交感神経活動が亢進していることが知られています。(Hypertension. 2004;44:847-852より)

また人間ドックを受けた8000例以上の方を対象に心拍数が77回/分未満の群と77回/分以上の群に分けた時には、高心拍数群で糖尿病、脂質異常症、高血圧の罹患率が有意に高いことが報告されています。(Jpn Circ J 2001; 65: 969 –973より)

つまり心拍数が高い背景には何らかの生活習慣病が隠れている可能性が高いということになります。

生活習慣病は心筋梗塞や脳梗塞、心不全などを発症する原因になりますので、心拍数が高いことがひいては寿命を短くなることにつながるのかもしれません。

皆さんも忙しい毎日をお過ごしかと思いますが、一日の中で深呼吸をしてゆっくりとご自分の脈を計ってみる。そんな時間をぜひ作ってみてください。

青葉区医師会Webセミナー 「新型コロナウイルス感染症検査の実際」

院長の山嵜です

朝晩冷え込みが強くなりましたが皆さんお風邪などひいていらっしゃいませんでしょうか?

ヨーロッパではCOVID-19感染者が急増し、各国で外出禁止令が発令されています。

日本でも感染者数は徐々に増加傾向を認めており、インフルエンザの季節も迫る中非常に緊迫した状態となっております。

今回青葉区医師会で初めてのWebセミナーが開催されました。

今回のセミナーのテーマは「新型コロナウイルス感染症について」ということで、青葉区医師会新型コロナウイルス感染症対策委員として活動をしている立場から

「新型コロナウイルス感染症検査の実際」

というタイトルでお話をさせて頂きました。

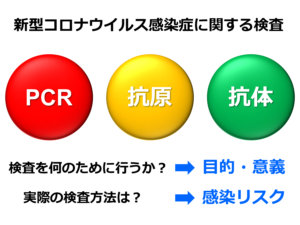

検査には主にPCR検査、抗原検査、抗体検査の3つがあります。

抗体検査は主にCOVID-19に感染したことがあるかどうかの判定のみのために行われるものと考えて頂ければよいかと思います。

現在感染しているかどうかの判定にはPCR検査と抗原検査が使用されます。

【PCR(polymerase chain reaction)検査】

遺伝子の検査に用いられる手法の1つで、特定のDNA断片だけを選択的に増やして調べやすくするために用いられる遺伝子増幅技術。新型コロナウイルスはRNAウイルスなのでreverse transcription PCR法が用いられます。

鼻咽頭ぬぐい液を用いたPCR検査によるCOVID-19診断の感度は報告にもよりますが52~71%(1~4)と言われています。

1) Radiology 2020; 296:E115–E117

2) Radiology 2020; 296:E32–E40

3) Clinical Infectious Diseases 2020, 71(15): 778–785

4) N Engl J Med 2020; 382:1177-1179

現在発熱外来を行っている医療機関でもPCR検査は施行できるようになりましたが、ゾーニングの問題や感染リスクの問題などから全ての医療機関で検査が行えるわけではありません。

そこで青葉区医師会では皆様に安心して生活いただけるようPCRセンターを設置し、ドライブスルー方式でPCR検査の運営を行っております(PCRセンターでは鼻咽頭ぬぐい液を用いての検査になります)。

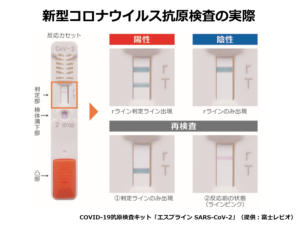

【抗原検査】

鼻咽頭ぬぐい液を用いてウイルスの存在を抗原検査キットを用いて判定します。

ただし適応は主にウイルス量の多い発症2日から9日となり、10日目以降では陽性率が低下してしまいます。

当院でも発熱・感染症の患者様で検査の必要性を判断した方には唾液によるPCR検査を行っております(保険診療による検査は公的補助によりお支払いは発生いたしません。診療費などは通常通り発生いたします)。また保険診療以外の検査(症状はないが検査を希望、会社などからの要請)は自費診療となりますことをご了承ください。

また発熱や風邪症状で受診をご希望の患者様は、一般外来と時間・場所を分けて診療を行っておりますので、必ず受診前にお電話でご連絡をいただけますようお願い申し上げます。